个人简介:

杨近雨,888集团平台历史学专业2025届毕业生。在校期间荣获第九届“田家炳杯”全国师范院校师范生教学技能竞赛二等奖、第五届全国师范生微课大赛二等奖、“园地杯”第十五届课件大赛一等奖、888集团平台师范生技能竞赛一等奖、校一等奖学金、二等奖学金、三好学生、优秀团员等。

师范生技能竞赛的破茧之路

作为一名师范生,我清晰地认知到自己的最终目标就是要站上讲台,成为一名人民教师。所以在步入大三的学习后,我开始积极关注学院组织的各项师范生技能比赛活动。幸运的是,在两年时间里,我先后斩获“田家炳杯”全国师范院校师范生教学技能竞赛二等奖、“园地杯”课件大奖赛一等奖等多项专业赛事奖项,这些竞赛的历练让我收获颇丰。但备赛之路并非坦途——无数个推翻重来的教学设计、模拟授课时突发的事故、评委的犀利点评,都曾让我陷入自我怀疑,但这些挫折恰恰成为成长的阶梯,推动我的教学基本功实现从青涩到成熟的蜕变。

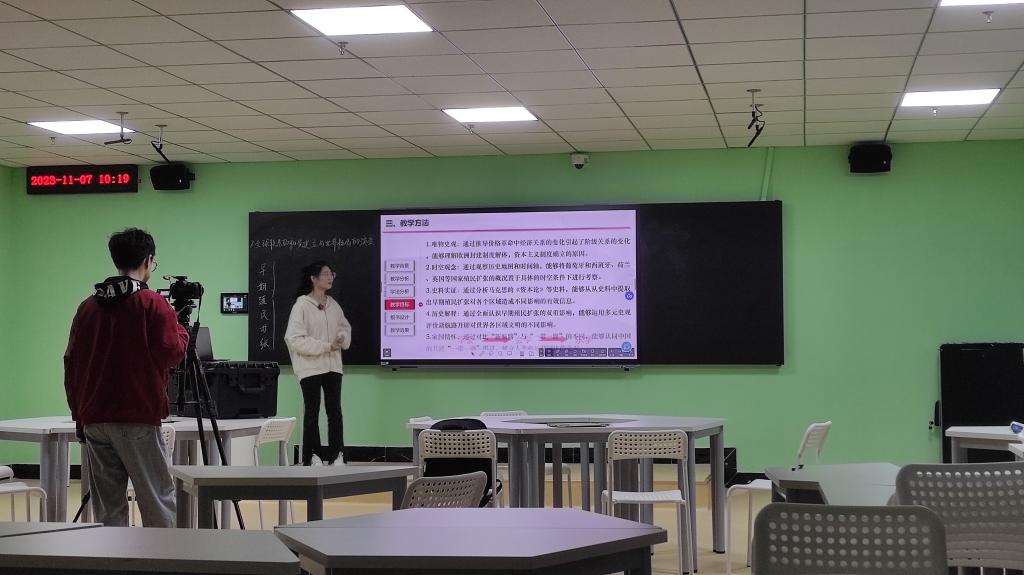

我对师范技能的理解逐渐形成两层认知:第一是能够 “讲出彩的课”,第二是 “培养专业的魂”。“讲出彩”的课,从来不是将内容简单的堆砌在一起,而是对教学内容的深度拆解和对学生认知规律的精准契合。就像备赛“田家炳杯”时,为了讲好《全球联系的初步建立和世界格局的演变》这一课时,我前后推翻了五六版教学设计。最初的教学设计停留在 “知识灌输” 层面,将时间线、事件、意义按部就班地堆砌,却忽视了高中生对 “历史思辨” 的需求。后来在孙浩老师的指导下,我尝试加入史料对比、情景活动。通过小组扮演,带领学生探析新航路开辟给亚非拉欧地区所带来的不同影响,使整体的教学设计更加饱满且富有深度。而“合格教师的良好素养”则藏在每一个备赛细节的打磨里,是比“讲好一节课”更长久的修行。通过备赛,我跳出了教育基本理论中的条条框框,而是学会结合具体案例,用“提问式引导”代替“直接说教”,这也让我逐渐理解:教师的素养,是站在讲台前时,既能够把控课堂节奏,也能弯下腰倾听学生声音的从容与专业。

考编路上的脚踏实地

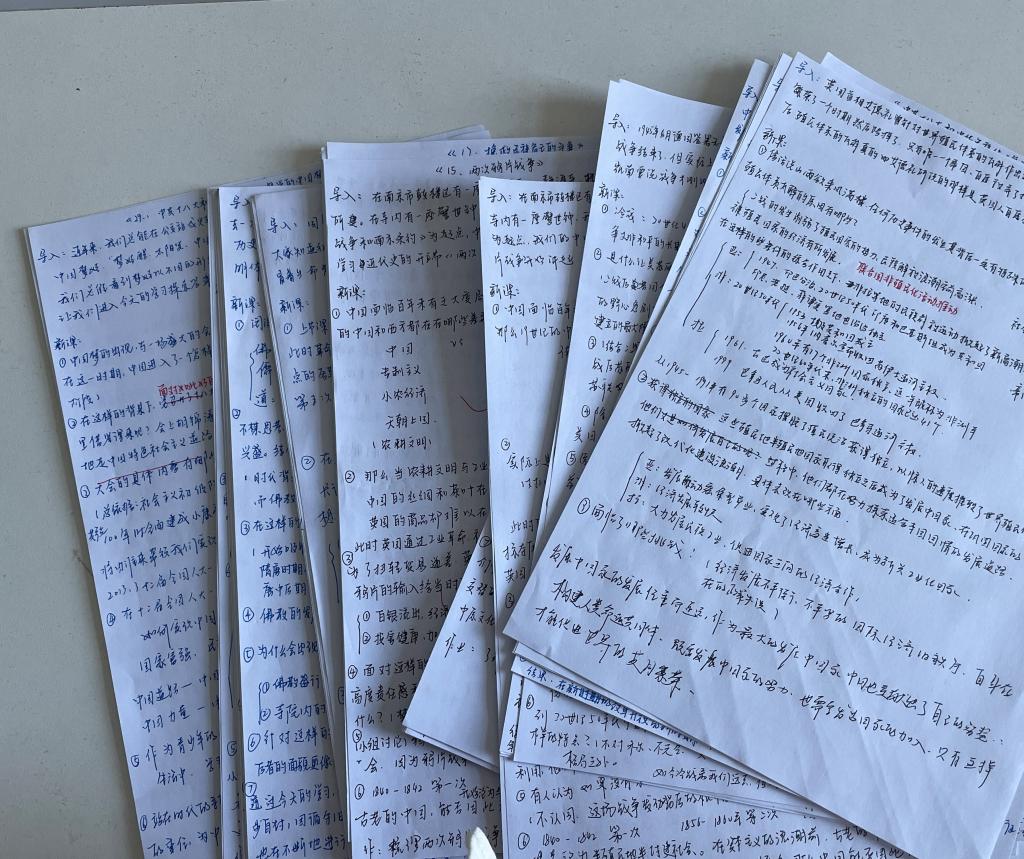

基于对职业发展的清晰规划,我在大四这一年选择了通过考编直接投身教育一线。考虑到校园教师招聘考核以试讲为核心,且试讲能力是未来从教的必备技能,所以我决定将备考重心聚焦于试讲训练。在备考的过程中,第一个月我主要是通过在网站上听一些优质课,再将这些优质课中较好的部分整合成一个教学简案(包含新课导入、新课讲授、过渡句、课堂小结、作业布置)。之后再拿着教学简案进行无生试讲。通常,我会选择在一个空教室进行试讲,并且会将每一课试讲都以摄像的方式录制下来,进行观察,发现自己的不足,再进行一定的调整。俗话说:“中国表演看师范”,在试讲的过程中,一定要放得开,勇敢地去表现自己。我对自己的要求是一天至少要讲四课,从去年9月中旬到10月中旬我一共试讲了三轮。第一轮主要是对每一课所要讲的内容有大致的了解,捋清这节课的讲授思路;第二轮主要是加深对每一课的了解,试着做到在讲授的过程中不会出现卡壳的情况;第三轮,我开始进行模拟考场试讲,自己用手机软件开始随机抽签,抽到哪一课,就开始计时写这一课的简案,之后再进行上台试讲。三轮下来,每一课我几乎都讲了十来遍,可以做到倒背如流的程度。最终,凭借扎实的试讲训练,我在参加的两场教师编制招聘考试中均以第一名的成绩上岸。我也建议学弟学妹们结合自身情况,制定科学的试讲计划,在反复打磨中积累底气,稳扎稳打迈向理想岗位。

新教师的讲台初体验

在大学几年的努力下,如今我也已实现了自己的梦想,站在了讲台前,成为了一名普通高中的历史老师。当粉笔第一次触碰到黑板的瞬间,我才深刻意识到,师范生技能训练中的无生试讲,与真实的课堂教学之间,横亘着一道需要用实践跨越的鸿沟。

无生试讲如同精心编排的剧本,每个提问的答案、每次教学环节的衔接都在教案里精准预设。那些抑扬顿挫的讲解、设计巧妙的互动,不过是对着空气的 “自导自演”。而真实课堂则是充满变数的鲜活剧场,50 双眼睛里闪烁的好奇、困惑与质疑,随时可能打乱预设的节奏。在这里,没有既定的剧本,每个突发的提问、每声不经意的追问,都在考验着教师的应变智慧。在试讲中,我曾用夸张的肢体语言和激昂的语调营造课堂氛围,以为这就是教学的全部。但真正面对学生时才发现,互动的本质不在于式的热闹,而在于心灵的共鸣。真实课堂里,学生细微的眼神闪躲、偶尔的沉默不语,都是需要破译的教育密码;一次恰到好处的停顿、一个鼓励的眼神,远比预设的互动环节更能点燃思维的火花。

如今回望,那些在空教室反复演练的试讲时光,为我奠定了教学的底气;而真实课堂里的每一次交锋与对话,则教会我教育的真谛。从 “预设完美” 到 “拥抱未知”,这段成长之路让我明白:教师的专业素养不仅藏在精心打磨的教案里,更生长于与学生真实互动的每分每秒,唯有在教育现场的土壤中深耕细作,方能培育出最鲜活的教学智慧。